今回は、ネオジム磁石のような磁力が強い磁性体や、磁力を持たない、磁石に付かない物質にどのような違いがあるのかを磁気モーメントという物性を通して考えてみたいと思います。

さらに、磁性体の中では磁気モーメントの方向や大きさが異なる「ミニ磁石」の集団や、その領域の境目である「磁区」が存在することも知られています。この磁区の動きが、外部磁界に対してどのように動き、どのように磁性体や永久磁石の性能に関係してくるか調べてみましょう。

<各種磁性の磁気モーメント配列>

前回お話をしましたように、物質の磁力には、電子のスピンによる「スピン磁気モーメント」、原子核(陽子と中性子)のスピンによる「核磁気モーメント」、原子核に対する電子の公転運動による「軌道磁気モーメント」が関与しています。そして、これらを合わせて、「磁気モーメント」と呼んでいますが、磁性体ではスピン磁気モーメントが大半を占めています。

<フェロ磁性・フェリ磁性・反強磁性>

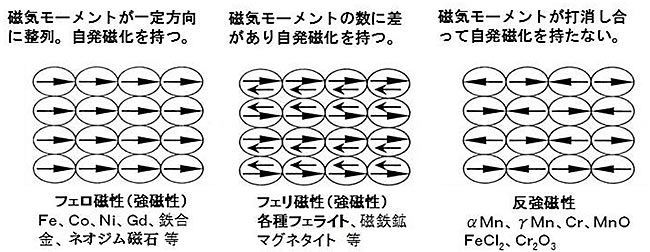

物質の磁気の性質・磁性は前の章で話をしました磁気モーメントの並び方や大きさにより数種類に分類されます。この中で、永久磁石を代表とする磁性材料のほとんどは「強磁性」になります。

強磁性体では隣り合った原子の間に磁気モーメントの向きをそろえようとする相互作用が働いています。 そのため、各原子の磁気モーメントの向きが自発的にそろい、磁場をかけなくても磁化をもちます。これを「自発磁化」と呼んでいます。強磁性のうち、「フェロ磁性」はすべての磁気モーメントが一定方向にそろった自発磁化をもちます。また、「フェリ磁性」はある方向に並んだ磁気モーメントが逆向きのものより大きいか、数が多いため、トータルとして自発磁化を持つものを言います。

一方、大きな磁気モーメントを持ちますが、逆方向に打ち消し合って自発磁化を持たない磁性を「反強磁性」と呼んでいます。ネオジム磁石、サマコバ磁石、アルニコ磁石はフェロ磁性体で、フェライト磁石はフェリ磁性体です。

<常磁性・反磁性>

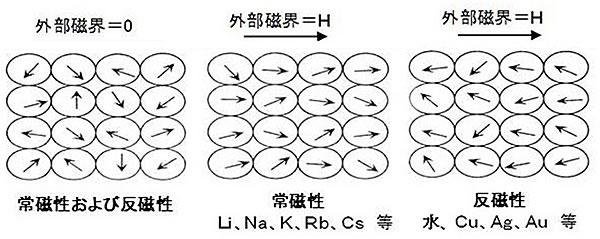

また、外部磁界がゼロの時はランダムな磁気モーメントですが、外部磁界が加わると磁界の方向にわずかに揃う、つまり外部磁界にわずかに引き付けられる磁性を「常磁性」、磁界と逆の方向にわずかに揃って、ほんの少し反発する磁性を「反磁性」と言います。

<モーゼ効果>

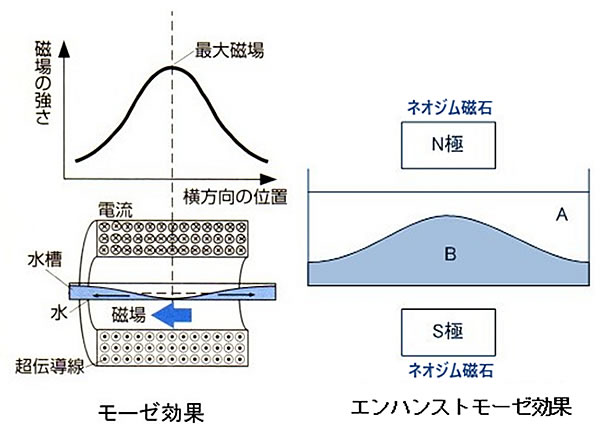

ここで、反磁性の面白い話をしましょう。水は反磁性ですが、もし、とてつもなく強力な磁界を水にかけたとすると、反発して水は逃げるでしょう。これを「モーゼ効果」と呼びます。「モーゼの十戒」で海が割れるシーンがありますが、何かの異変で何万テスラの磁界が目先の海にかけられたとすると、まったくありえない話ではないかもしれません。実際に、反磁性の物質である水に、超伝導磁石による10テスラ(T)程の強磁場を中心に加えるとモーゼ効果が現れます。モーゼの十戒で海面が割れるシーンから想像して命名されたもので、実際には深さ10mもの海面を割るには数百テスラ以上の強磁場が必要になります。但し比重がほぼ同じで磁化率が異なる液体(硫酸銅と有機溶剤など)の界面は、ネオジム磁石の0.5テスラ程度の磁場でも、右下図のように視覚ではっきり分かるほど変化します。これは「エンハンストモーゼ効果」と呼ばれていて、1995年東京大学の北沢宏一教授らが発表しました。

<永久磁石と磁区>

20世紀初頭は原子物理学の急速な進歩と共に、磁性科学の飛躍的な発展がありました。一方、原子レベルの量子力学的な理論解明だけでは現実的な実用材料の進歩がありません。そこで大きな貢献を果たしたのが磁区という目に見える「ミニ磁石」の構造の解明でした。

1907年ワイスの分子磁界の仮説で「磁区」の存在が予言されていま したが、1919年ドイツのバルクハウゼンが実験により、磁区の存在を音で初めて確認しました。この現象を現在も「バルクハウゼン効果」呼んでいます。この音は磁区内の磁化が反転する際の「磁壁移動」の現象を検知した音だったのです。その後、磁区についての研究は急速に進展して行きました。

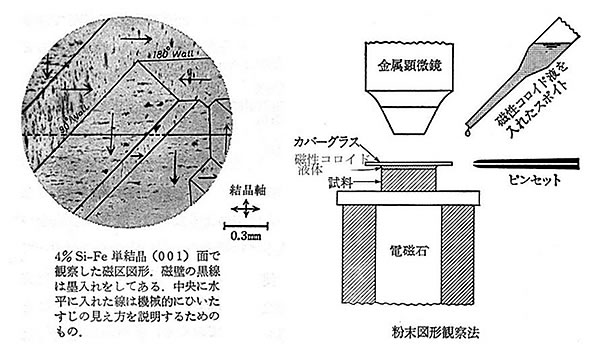

1930年代になって、マグネタイト微粒子のコロイド液と顕微鏡による磁区観察の技術、「ビッター法」が開発され、目に見える形で磁性体の磁化過程が評価できるようになりました。その結果、磁区は磁性材料の中で立体的な組合せをして存在し、1つの磁区の内部は同じ向きの自発磁化、言い換えれば磁気モーメントが並んでいることがわかりました。なお、磁区と磁区の境界は「磁壁」といわれていますが、単に自発磁化の向きが異なっている磁区の境界に過ぎません。

このように、磁区の原理が判明し、その観察が可能となったことで、近代の製鉄技術、冶金技術の進歩も後押しとなり、高性能な磁石の開発・実用化が加速することになりました。

ビッター法による磁区観察の例(磁性工学持論050512 佐藤勝昭)

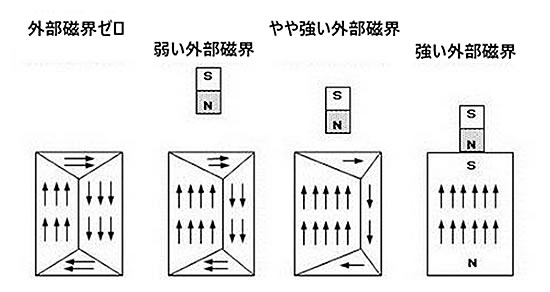

次の図は鉄やコバルト、ニッケルなどの強磁性体の磁化の様子を「磁区の動き(磁壁の移動)」と共に表しています。強磁性体は通常自身で全体を取り囲むようなリング状の磁区構造を作ってしまい、そのままでは外部に磁極を露出できないので、磁束を発生できません。しかし、外部磁場が加わると磁壁が移動して磁区の方向がそろい、初めて磁極ができて磁石になります。外部磁界を取り去るとまたリング状の磁区構造になり、外部に自発磁化が出てこなくなります。

磁壁移動による磁区の変化

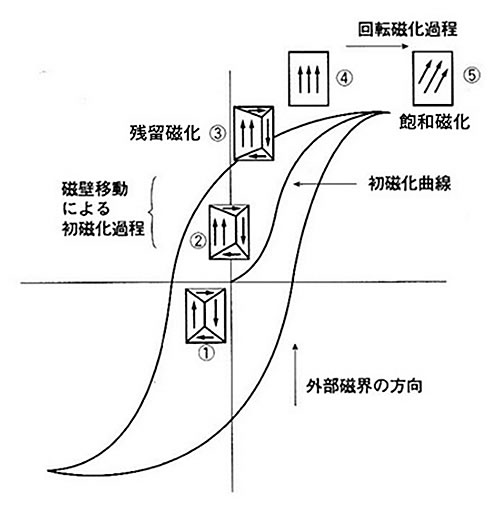

さらに、次の図は永久磁石の磁化過程を、「磁気履歴曲線(ヒステリシスループ)」と磁区の動きで示したものです。永久磁石は着磁により磁化されて磁区がそろった後、飽和磁化に達します。その後、外部磁界をゼロにしても磁区の多くは磁界方向に揃ったままで磁化が残ります。これが「残留磁化」や「残留磁束密度」であり、ネオジム磁石のような永久磁石はこの残留磁化(残留磁束密度)を利用しているのです。なお、磁気履歴曲線や磁化曲線の詳細については、別途お話をすることにいたします。

永久磁石の磁化過程(履歴曲線と磁壁移動)