前2にわたりネオジム磁石を代表とする永久磁石の磁力の根源や磁気モーメント、磁壁移動による磁区の変化、磁化過程をあらわす磁気履歴曲線の概要について解説をいたしました。

今回は再度ネオジム磁石の製造工程に戻り、最終的な磁気性能測定や評価および永久磁石の磁化曲線(磁気履歴曲線)や透磁率についてもふれてみたいと思います。

<製品の評価・検査(3)(磁気特性の測定)>

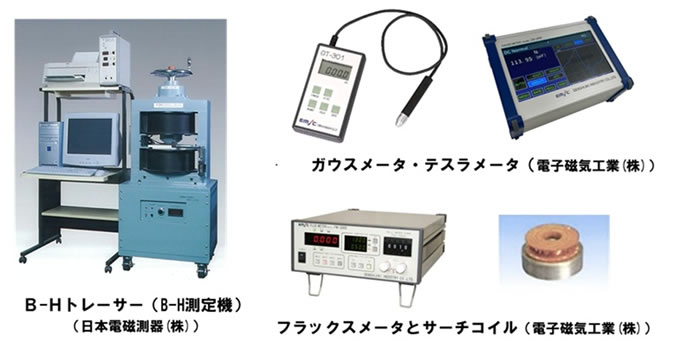

◆測定・評価装置

次図左の写真は「磁化曲線」を描き、測定するための「B-Hトレーサー」と呼ばれる装置です。この装置では、すべての永久磁石製品を測定するのではなく、主に最終加工前の製品母材を測定・検査する目的に使用されます。通常は、「磁気履歴曲線(ヒステリシスカーブ)」の第二象限の「減磁曲線」だけを測定、出力することが多いようです。装置の構成は、磁場を印加する電磁石とホール素子を組み込んだテスラメーター、磁気履歴曲線や減磁曲線を出力するモニターやプリンターなどになります。

次図右上の測定機は「ガウスメーター」、「テスラメーター」と呼ばれ、「ホール素子」で「磁束密度」を測定する装置です。持ち運びが容易な小型の製品が多いのが特徴で、永久磁石の表面磁束密度を素早く測定できます。右下は「フラックスメーター」と呼ばれ、「総磁束量(トータルフラックス)」を測定する装置で、「サーチコイル」とペアで使われます。永久磁石製品全体の磁束量を測定できるので、表面磁束密度測定だけでは十分な磁石評価ができない場合に利用されます。

磁気特性の評価・検査装置

◆永久磁石の磁気特性と磁化曲線

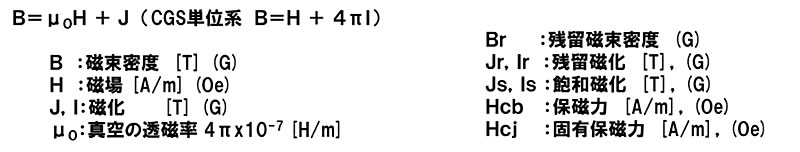

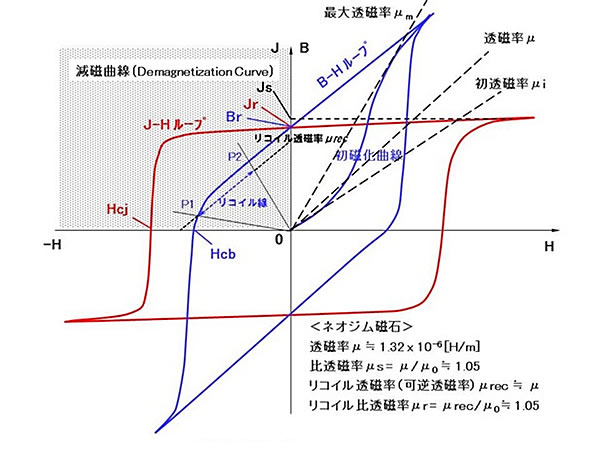

それでは、BHトレーサーなどによって測定される永久磁石の磁化される過程を磁化曲線(磁気履歴曲線)でみてみましょう。まず、赤い曲線の「J-H曲線(JHループ)」について説明いたします。

永久磁石の磁化曲線(磁気履歴曲線)の例

この曲線は加えられた外部磁場の大きさを横軸にとり、縦軸は磁石だけの磁化の大きさの変化をあらわしたもので、加えられる外部磁場が大きくなるにしがって、磁化がaからbの順に大きくなり、cで飽和します。これ以上外部磁場を大きくしても、磁石自身の磁化は変化しなくなります。この値を「飽和磁化(Js)」といいます。

次に外部磁場を、磁化を飽和させた大きな磁場から徐々に弱くさせて、ゼロまで変化させますと、cからdとJH曲線は動きます。永久磁石の場合はこの外部磁場ゼロの点で、「残留磁化(Jr)」が残り、このJrが大きいほど永久磁石は強い磁石になります。

さらに、外部磁場をゼロからマイナスの逆方向に大きくして行きますと、dからeに磁化は動きます。しかし、ネオジム磁石やサマコバ磁石、フェライト磁石のような異方性磁石はeのように逆磁場に対してもまだ磁化の大きさはあまり変化しません。

ところがe点以上の大きさの逆磁場を加えて行きますと、急に磁化が減少し出します。そしてfのような磁化がゼロになる点、すなわち磁石でなくなる点の磁場の大きさを「固有の保磁力(Hcj)」と呼び、このHcjが大きい磁石ほど外部磁場の変化や熱による変化に強い磁石になります。このJH曲線は主に永久磁石単体や磁石材料の性能を評価する時に使います。

さて、次に青い曲線の「B-H曲線(B-Hループ)」についてです。

この曲線がJH曲線と異なる点は外部磁場を縦軸の磁石の磁化に加えることです。つまり、磁場がかけられた磁気回路のなかで、トータルの磁化がどのように変化するかを測定・評価する曲線です。

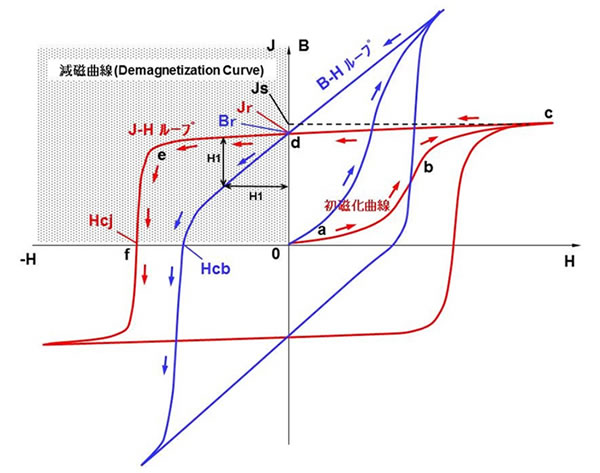

JとBの基本的な関係を左上の式に表していますので曲線の違いがおわかりになると思います。

ここで、空気の透磁率は真空の透磁率に近いため、空気中の関係式もほぼ同様と考えてください。JH曲線は永久磁石自身の磁化が飽和しますとそれ以上縦軸の磁化の強さは変わりませんが、BH曲線では外部磁場の大きさが縦軸の磁化の大きさに加えられますので、外部磁場が大きくなればなるほど曲線は右肩上がりとなってゆきます。外部磁場をゼロとした時は、J-H曲線と交わります。この点の「残留磁束密度(Br)」はJ-H曲線のJrと一致します。

さらに、マイナスの逆磁場を加えて行きますと、今度は永久磁石自身の磁化にマイナスの磁場が加わりますので、急激に磁化の大きさは低下して行きます。磁化ゼロの点、すなわち「保磁力(Hcb)」はJ-H曲線の固有保磁力Hcjとは異なって小さな値となります。また、優秀な永久磁石ほどHcj曲線は直角に近くなり、Hcb曲線は45度に近い直線になります。

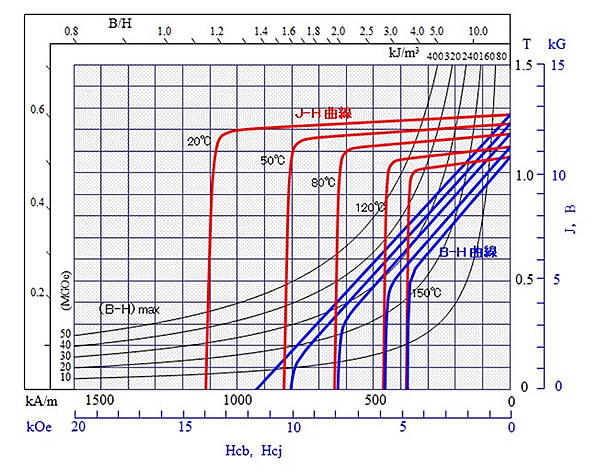

次の図はネオジム磁石の標準的な磁気特性を持つ材質・N40の減磁曲線(BHカーブ)です。

ネオジム磁石(N40)の減磁曲線(BHカーブ)

最後にもう一度J-H曲線とB-H曲線の違いをおさらいしますと、J-H曲線は外部磁場に対する永久磁石自身の磁化の大きさの変化をあらわし、B-H曲線は外部磁場も含めた磁気回路の中の磁化の大きさの変化をあらわしています。

<永久磁石の磁化曲線と各種透磁率>

ここで磁化曲線と透磁率の関係を調べてみましょう。

磁性体の透磁率とは磁束の通り易さをあらわします。軟鉄やパーマロイ、ソフトフェライトのような「ソフト磁性材料」では重要な磁気特性ですが、「ハード磁性材料」の永久磁石ではあまり重要視されないようです。しかし、磁気回路設計では必要になる場合もあるようですので、覚えておいてください。

さて、磁石を飽和まで磁化してゆく最初の立ち上がりの曲線を、JH曲線でも、BH曲線でも「初磁化曲線」と言いますが、「透磁率」についてはBH曲線上で評価することになっています。

初磁化曲線上のBとHの比を透磁率μ=B/Hといい、原点付近のものを「初透磁率μi」、最大のものを「最大透磁率μm」と呼んでいます。SI単位系での単位は[H/m]で、CGS単位系では無名数です。透磁率が大きい磁性体ほど、小さな磁場で磁化され易いといえます。永久磁石の透磁率は一般的にはμiとμmの間の平均的な値を選んでいるようです。

磁化曲線(磁気履歴曲線)と各種透磁率

「真空の透磁率μ0」との比を「比透磁率μs」といい、無名数であらわします。軟(ソフト)磁性材料は比透磁率が高く、一般的な鉄材の比透磁率は5,000、純鉄で20万程度になります。その他では、パーマロイが10万、センダストが100、ソフトフェライトで2,000程度となります。ネオジム磁石やサマコバ磁石の比透磁率はおおよそ1.05でフェライト磁石は1.15程度となります。

次に、BH曲線の第二象限すなわち減磁曲線でも透磁率と呼ばれる磁気特性があります。

後で動作点についてはくわしくお話をしますが、この図の中の、P1の動作点からP2の動作点の間の変化を「リコイル曲線」、または「リコイル線」といいます。

BH曲線上の任意の動作点P1から動作点P2に戻し、再び元のP1まで変化させた時に得られる「マイナーループ」をリコイル曲線と呼びますが、永久磁石のリコイル曲線は通常ループの幅が小さいので直線で近似でき、その線をリコイル線と呼んでいます。そしてリコイル線の勾配を「リコイル透磁率・μリコイル(μrec)」または「可逆透磁率・μリバーシブル(μrev)」と呼んでいます。ネオジム磁石などのリコイル透磁率は初磁化曲線上の透磁率とほぼ同等の値となります。したがって、真空の透磁率μ0との比である「リコイル比透磁率μr」も初磁化曲線上の「比透磁率μs」とほぼ同等になり、永久磁石ではこのリコイル比透磁率を磁気特性評価の一つに上げることが多いようです。

リコイル比透磁率が1に近いほど、JH曲線の角形性が良好であり、より安定した良い磁石といえます。