【超伝導体の磁性】

超伝導体は磁場に対して一般的な磁性体とは全く異なる、特殊で複雑な反応を示します。このことが、長い間超伝導体による高磁場電磁石や高性能永久磁石の実用化を阻んできました。今回と次回は、超伝導体が外部磁場に対してどのような挙動を示すか、また超伝導体内部でどのような磁化過程が進行するのかを解説しながら、電磁石や永久磁石への応用を考えてみたいと思います。まず今回は、超伝導電磁石を中心に解説いたしましょう。

1.2種類の超伝導体とその特徴

9月、10月号で、超伝導体の特徴の一つとして外部磁場に対して逆向きに磁化して、反磁性を示す「マイスナー効果」があることと、また「臨界温度Tc」、「臨界電流Ic」、「臨界磁場Hc」によって超伝導状態になる(超伝導状態が破れる)条件があることをお話しました。

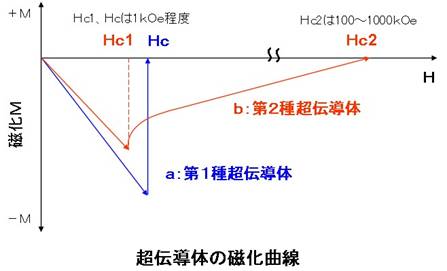

ここで、下図は横軸の磁場Hに対して超伝導体の磁化の過程を表したもので、このように+Hに対して、-Mに磁化する過程が2種類あります。青線aのように、印加磁場の大きさにつれて逆方向に磁化しながら反磁性を示し、臨界磁場Hcで突然外部磁場が超伝導体内部に侵入して超伝導状態が破られる超伝導体を第1種超伝導体と呼び、赤線bのように下部臨界磁場Hc1までは反磁性を示すがHc1を越えると外部の磁束+Hが超伝導体内部に侵入し始めて徐々に増加してゆき、そして上部臨界磁場Hc2に達すると超伝導状態は破れ、反磁場もなくなる超伝導体を第2種超伝導体と呼びます。

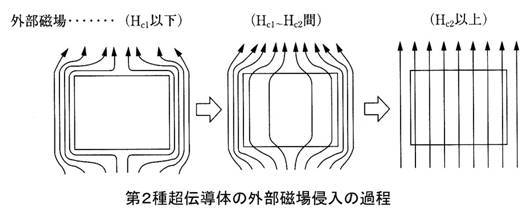

次に、第2種超伝導体に磁束が侵入する様子のモデル図を下に示しました。

このモデル図でわかるように、外部からの磁束は超伝導体の外側から次第に内部へ侵入します。したがって、侵入途中では、超伝導体の外側の磁束密度が大ですが、逆に外部磁場をゼロに戻すと外側から磁束がはずれてゆき、超伝導体内部には大きな磁束密度が残り易くなります。

2.超伝導電磁石用合金の開発

超伝導体は電気抵抗ゼロですから、大電流で高磁場を発生できると考えられますが、前図のように、実際は鉛のような第1種超伝導体は臨界磁場Hcが高々1000Oe(エルステッド)程度ですから、いくら液体ヘリウム温度に冷却してもすぐ超伝導状態は破られてしまいます。一方、第2種超伝導体はHc1以上で徐々に外部磁束が侵入しますが、10万~100万Oeという非常に大きな外部磁場Hc2まで超伝導状態を保つことができます。したがって、第2種超伝導体を利用すれば、永久磁石や一般的な銅線の電磁石では作り出せない高磁場を発生できる超伝導電磁石が可能となりそうです。

しかしながら実際は超伝導電磁石の実用化は簡単ではなくHc1とHc2間での磁束が侵入して完全反磁性が破れた状態では、侵入した磁束は量子化磁束に変化して電流と磁場に垂直な方向に加わるローレンツ力により動くために電気抵抗が発生し、超電導状態は維持できなくなります。そのために、この量子化磁束を動かないようにするピン止めというミクロな材料技術が1950年代後期以降になってようやく開発されました。現在では、NdTi(ニオブ・チタン)合金やNb3Sb(ニオブ・スズ)合金が代表的な実用超伝導線材です。

3.高磁場超伝導電磁石の実用化

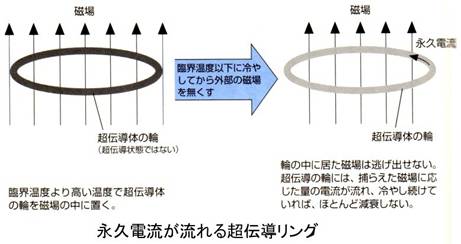

下図は超伝導電磁石の元になる、超伝導リングの原理です。リングがニオブ・チタンのような第2種超伝導体であれば、外部磁場を取り去ってもリング内に磁場が残り、半永久的に衰えない永久電流が流れます。

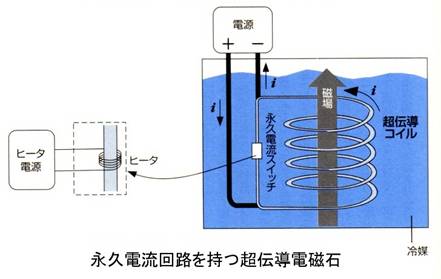

次図に超伝導電磁石の原理図を示しました。超伝導コイルは臨界温度Tc以下に冷却された冷媒の中にあり、スイッチはヒーターで超伝導線の一部をTc以上(オフ)または以下(オン)にするものです。

まず、スイッチ・オフで外部電源から電流を流し、高磁場を発生させます。次にスイッチ・オンでスイッチ部分を超伝導状態に戻し電源を外すと永久電流が流れ、高磁場を発生し続けます。超電導磁石は高磁場の発生だけでなく、雑音などの影響を受けない安定した磁場を作り出せます。

以上、今月は超伝導電磁石を中心に解説いたしましたが、次回は超伝導永久磁石について、その原理と将来の可能性について検証する予定です。

(参考資料)

「トコトンやさしい超伝導の本」 下山淳一 日刊工業新聞社

「おもしろい磁石の話」 (社)未踏科学技術協会 日刊工業新聞社