今までの検証により、国連機関(IPCC)や(多くの?)気象・気候学者が唱えている仮説である「地球温暖化のCO2要因説」には疑問を待たざるを得ないことがわかってきました。また、その仮説を絶対の真実であるかのように報道・扇動するメディアや環境団体も問題です。確かにCO2は水蒸気に次ぐ温暖化ガスであり、20世紀以降の気温上昇(平均0.8~1℃)には若干の寄与はしているかもしれませんが、その他数々の研究データや統計資料を解析すれば、それがほとんどすべての原因だとはとても断定できません。そこで、先月号ではCO2以外に考えられる原因について、種々発表されている論文や刊行物の中から“太陽の熱量”、“海水温”を取り上げてみました。これらのデータ解析をみるだけでも、世界規模で気象・気温が変化する原因が単純ではないことがわかりました。

今月は、「“太陽風”や宇宙のかなたから到達する“宇宙線”が地球の気象・気温に大きく影響している可能性がある」という近年注目されている仮説をご紹介します。地球は宇宙の中のちっぽけな惑星の一つに過ぎず、大宇宙に支配されていることが裏付けされるような話になるかもしれません。

[地球温暖化の原因-3]雲・宇宙線・太陽活動

<雲の量と気温>

地球を覆う雲は、宇宙から見ると白いということは衛星写真で良く見ると思います。雲は白いために、太陽光、が地球にあたると反射してしまいます。逆に、雲が少なければ反射の度合いは低くなります。

このように、地球に入ってきた太陽光の反射率を“アルベド”と呼びます。

アルベドは、地球の表面状態に依存し、海のアルベドは通常0.06で大部分の太陽の光を吸収しますが、海氷に覆われるとそれは0.8にまでに上昇し、ほとんどの可視光を反射してしまいます。

陸上では、草原や森林、農地のアルベドは0.09~0.15、砂で覆われた砂漠は0.4、新雪が積もった雪原は、0.9程度と高いが、汚れてくると0.45ぐらいまで下がります。

た、大気中の雲も地球のアルベドを決める重要な因子です。水や氷のみを含んだ雲のアルベドは高く0.9を超えますが、地表からの塵(数ミクロンサイズの塵)が多い低層雲では0.6程度まで下がる場合もあります。

雲が地球の全表面を覆ってアルベドが1に近づくと、地球表層に太陽光が届かなくなるために地球が凍るという現象が起きます。これは“全球凍結”と呼ばれる現象で、地球では過去46億年の問に2回(8~5億年前と25~23億年前)起きた現象です。

球凍結に陥ったときの地球平均気温はマイナス40℃と推定されていて、地質学や古地磁気学的な証拠からすでに実証されています。全球凍結とはいっても、凍結するのは深さ平均4キロメートルの海洋のうちの表層1キロメートル以内の部分でした。

<銀河宇宙線と雲の量>

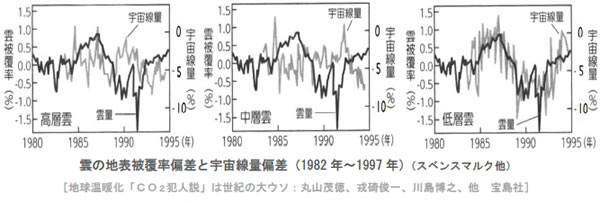

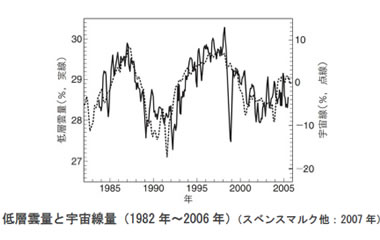

現在の地球の場合、表面積のうち、おおよそ50%は雲に覆われています。1997年、デンマークの研究者であるヘンリク・スベンスマルクは、人工衛星観測による雲量(高層雲、中屑雲、低層雲、および海洋地域と大陸地域)と宇宙線(主に銀河宇宙線)照射量の年次変化(1982~97年)の相関係数を基に、地球平均気温は、地球表層の3分の2覆う海洋地域の低層雲のうち、赤道地域の雲量変化によって決まり、雲量1%の変化が約1℃に対応するという結論を導きました。

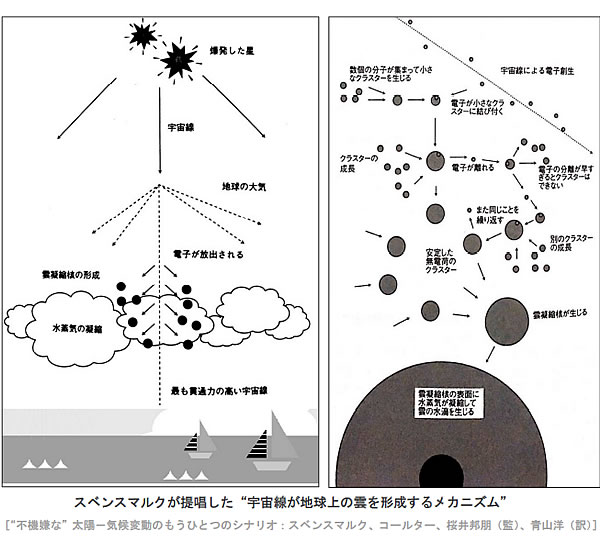

スベンスマルクによると、大気圏に漂う火山灰や地表から舞い上がる鉱物の塵や高分子有機物が高エネルギーの宇宙線によって小さく粉砕され、プラスやマイナスに帯電した微細な粒子“エアロゾル”になると、これらが凝結核となり雲をつくります。また、大気中の主要な温暖化ガスである水蒸気がイオン化して核を作り出し、極小サイズの固体となって雲になります。

大気中に長時間にわたってとどまる雲が太陽からの入射光を抑えて、太陽光の反射率を上昇させるので地球が寒くなります。つまり、雲量は地球に入る宇宙線照射量に依存するということになります。そこで、スベンスマルクは、宇宙線量の年次変化と雲量の年次変化の間に正の相関関係があることから、雲核形成と宇宙線量の関係を解釈するプロセスモデルを提唱したのです。

<エアロゾルと海上の低層雲>

ここで、地表の70%を占める海上においては雲の被覆率の変化が、明け方後数時間以内に低層雲に集中して現れることに注意しなければなりません。

エアロゾル(プラスやマイナスに帯電した微細な粒子)が多いと雲ができやすいことは、“航跡雲”という現象があるために昔から知られていました。なぜなら、船舶が放出するエアロゾルによって雲ができやすい状況が維持されているからです。

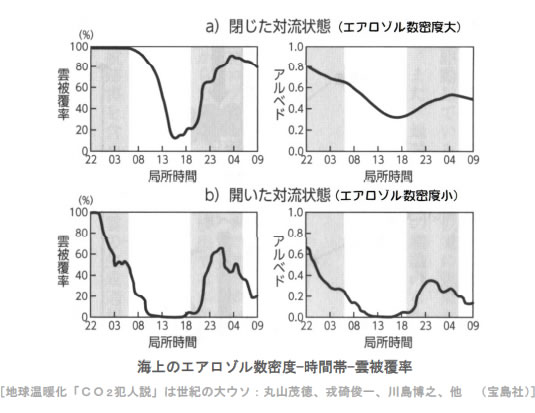

ローゼンフェルドらは、海洋上の低層(高度1キロメートル以ド)の雲の消長を研究し、航跡雲を含めた低層雲の生成過程を明らかにしました。彼らによると、エアロゾルの数密度に敏感に海洋境界層(高度1キロメートル以下の低層大気)が反応し、二つの状態(雲あり・雲なし)の問を遷移すると結論しています。

彼らの理論においては、大気のエアロゾル数密度が30~40/cm3より多いと夜間に発生した低層雲が正午近くまで残り、結果として強い対流が発生せず、降雨がないために、エアロゾル密度が低下しません(次図a)。この状態を「閉じた対流状態」と呼びます。その結果として、朝霧がますます厚くなります。

一方、大気のエアロゾルの数密度が30~40/cm3より少ないと晴れがちで、日射によって海面が温められ、強い対流が発生するため午後に降雨があるので低く保たれています。そのために、夜間に発生する低層雲(朝霧)は、朝早くから晴れあがります(次図b)。この状態を「開いた対流状態」と呼びます。

宇宙線が空気中に作り出すイオンがエアロゾルの形成を助け、さらにそれが雲の地表被覆率の増減を駆動しているとしたスベンスマルクらの結果については、必ずしも再現性がないとの批判があります。ただし、解析結果が安定しないのは、「雲の被覆率の変化は明け方後、数時間に低層雲に集中して現れる」という前述の「対流状態の開閉遷移」の性質を理解しないで解析を進めているからだと思われます。海上における雲の海面被覆率は、強い日夜サイクルを持つにも拘わらず、局所時間の午後13時ごろに上空を通過するようにつくられた衛星のデータを使って統計解析を行った論文は信ぴょう性に欠けることになります。なぜなら、朝霧のデータを正確に取ることが困難だからです。

いずれにしても、地球の表面の70%を海洋が占め、主な水蒸気の供給源である海洋および海洋上の雲が地球の気候を決めると考えるのは至極当然だと思われます。

<太陽活動と宇宙線>

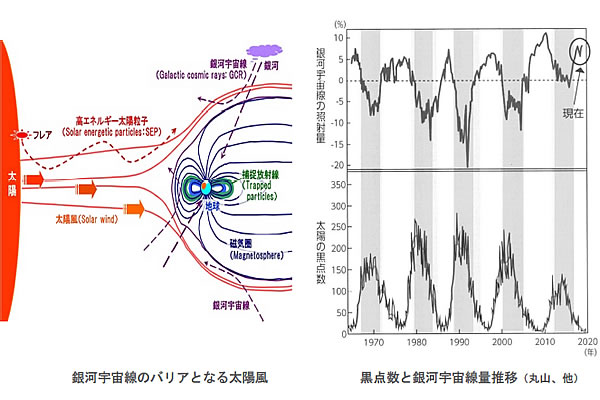

宇宙からの高エネルギー粒子の入射量は太陽活動と密接な関係がありますが、太陽活動とは負の相関関係を持ちます。なぜなら、太陽が活発な時代は、強力な太陽風や太陽粒子が銀河宇宙線の高エネルギー粒子を吹き飛ばしてしまい、地球に入り込むのを防ぐからです(次図左)。しかし、太陽活動が不活発な時期は、大量の高エネルギー粒子が大量に地球に到達するのです。

過去の太陽活動をみてみると、黒点数でもわかるように、20世紀中の太陽活動は活発でした。そのために地球に到達する宇宙放射線の量は少なく、雲量も減少していました。したがって、CO2の影響を無視できるとすると、地球の平均気温が少し(0.8~1℃)上昇した原因は宇宙線の減少ということになります。ところが21世紀になると太陽活動が低下したため宇宙線量が増え始めました(次図右)。

このように、宇宙線・雲理論によれば、地球の気温を支配する最も重要な要素は、太陽活動ということになります。そして、太陽の活動のバロメーターとなっているのが太陽黒点の数です。先月号でもお話をしましたように、太陽黒点が多い時ほど太陽は活発であり、少ないほど不活発です。太陽活動が弱まれば、宇宙から地球に入ってくる銀河宇宙線量が増加します。つまり、増加した宇宙線が雲核生成を促すために雲が増えて、気温が上がらないということになります。

スベンスマルクの雲理論によれば、現在のような太陽活動の低下が続けば、近いうち地球の気温は下降に転じるかもしれません。

<過去1000年間の宇宙線・雲理論検証>

それでは、過去1000年間のかなり大きな気温変動は、雲理論によって説明できるのでしょうか?

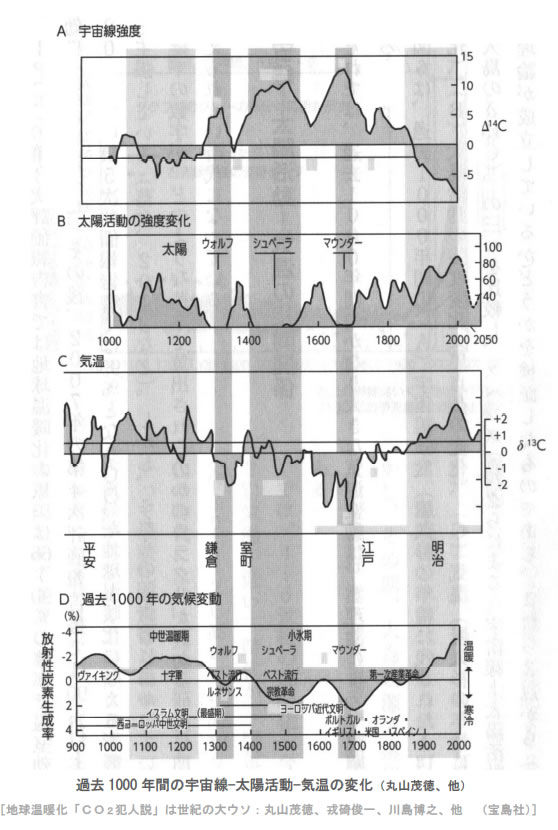

次図は、過去1000年間の(A)宇宙線強度(屋久杉の年輪に残されたΔ14Cの経年変化)、(B)太陽活動の強度変化(黒点数の変化)、(C)気温(屋久杉の年輪に刻まれたδ13C)、の三つを比較し、スペンスマルクらによる“宇宙線-太陽活動-気温”の理論が成立しているかどうかを検証したものです。

これら3点から(D)過去1000年の気候変動が導かれ、さらにAからDの4つから次の(1)~(5)の結論が導かれます。

- 宇宙線が増大した4つの時代(1330年頃、1500年頃、1700年頃、1800年頃)はともに、太陽活動が衰弱した時代にほぼ完璧に対応している。それらの時代は例外なく寒冷化の時代であった(A、D)。

- 逆に、宇宙線照射量が低下した時代は太陽活動、が活発であり、地球の平均気温は温暖期に対応する(B、D)。

- スペンスマルクらの人工衛星を使った観測データ(1982年から15年間)は、たった15年間しかなく宇宙線と太陽活動の変化は微々たるものであったが、彼らが発見した原理は過去1000年間の古気候の桁違いな変化をカバーしており、彼らのモデルをほぼ完全にサポートしている。

- 気温変化のδ13C(屋久杉)のデータは、屋久島という地球上の一点のデータなので、地域性がかなり含まれている。しかし、大局的には地球全域のデータ(D)と合っている。

- これを次に過去2000年前まで拡張すると、屋久杉のδ13C のデータだけだが、200~600年頃の小刻みな気温変化(異常気象)を明瞭に反映している。

<過去1000年間のIPCCの気象モデル>

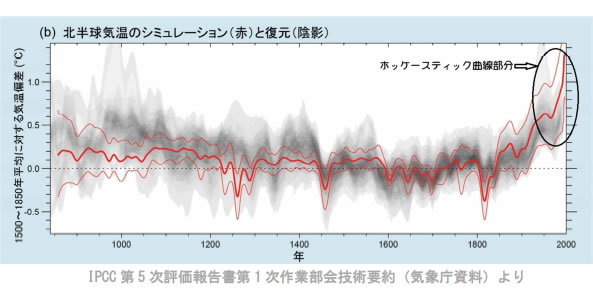

次図は2013年9月に発表されたIPCC第5次評価報告書(気象庁翻訳版)の中の過去1000年間の北半球の気温変化のシミュレーションです。赤線部分がIPCCのシミュレーションの本体部分で、灰色の部分は誤差幅を示しています。

このように過去のデータには大きな誤差幅があることが示されているのですが、最近の「ホッケースティック」の線のみが世の中に注目されてしまったようです。これは、科学コミュニケーションの観点からみて大きな不幸だったといえるかもしれません。誤差幅のことを無視して最近の気温上昇が異常なものとしてしばしば強調され、その一方で、過去1000年の気温はもっと大きく変動していたはずだと考える古気候学者などが一斉にこのグラフ(第3次評価報告書以降)に不審の眼を向けたようでした。

さらにIPCCの気象モデルでは過去1000年間の気象変動を気温一定として、過去100年間だけ、人為起源CO2が原因となって0.8℃の気温上昇が起きたとみなして、これを説明するパラメータ化(統計処理)を行いました。この気象モデルを21世紀の気温変化予測に使ったわけです。これが21世紀末に、気温が3~6℃も上昇する予測の原因ですが、信ぴょう性が疑われるのは仕方がありません。

以上今月は「スベンスマルクの宇宙線・雲・太陽理論」を中心に解説をさせていただきました。太陽活動と宇宙線の関係はほぼ実証されていますが、雲、気温との関連を明確にするにはもう少し時間がかかるようです。しかしながら、地球も大宇宙の中のちっぽけな惑星に過ぎないことを考えると、人類は、CO2だけにこだわらず、地球の気候も宇宙の原理に左右されていることにもっと目を向け、場合によっては、コントロールし難い将来の大きな気候変動に備える準備をする必要があるかもしれません。

次回も「地球温暖化と温室効果ガスの検証」を進める予定です。

<参考・引用資料>

「地球温暖化狂騒曲・社会を壊す空騒ぎ」渡辺 正(著)、丸善出版

「二酸化炭素は本当に地球温暖化の原因か?」ブログ 井上雅夫

「不都合な真実 」アル・ゴア(著)、枝廣 淳子(訳)、 実業之日本社文庫

「地球温暖化の不都合な真実」マーク・モラノ(著)、渡邊 正(訳)、日本評論社

「地球温暖化・CO2犯人説は世紀の大ウソ」丸山茂徳、戎崎俊一、川島博之ほか、宝島社

「科学者の9割は『地球温暖化』CO2犯人説はウソだと知っている」丸山茂徳、宝島社

「気象庁」ホームページ/ 各種データ・資料

「日本の気候の長期変動と都市化」2010年度日本気象学会賞受賞記念講演 藤部文昭

「論文:地球温暖化の太陽活動原因説」松田卓也、あすとろん第3号(NPO花山星空ネットワーク)、「RealCrazyClimate」ホームページ

「ココが知りたい地球温暖化・・Q9水蒸気の温室効果」地球環境研究センターホームページ

「地球温暖化懐疑論者たち」さくらのレンタルサーバ

「宇宙カフェ・カムサビア」

「Unusual activity of the Sun during recent decades compared to the previous 11,000 years」Usoskin et al. letters to nature(2004)

「中世の温暖期と近世の小氷期における太陽活動と気候変動」宮原ひろ子 東京大学宇宙線研究所HP

「年輪中炭素14 測定」三宅芙沙 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 宇宙線研究部(CR 研究室)HP

「Global Warming」Roy Spencer ブログ

「過去1000年の気温変動の虚実」地球環境センター・ホームページ