政府は11月13日、成長戦略会議を開催し、菅政権が掲げる2050年までに温室効果ガスの実質排出量をゼロにする目標を踏まえ、企業の脱炭素化やデジタル化といった投資を後押しする税制優遇や予算措置などを検討していく方針を示しました。「脱炭素化の目標達成には新技術の開発が不可欠で、エネルギーや製造業など幅広い分野で取り組みの加速を促すことが狙い」ということのようです。

さらに12月7日、脱炭素社会の実現に向けて、政府・与党は、来年度の税制改正で、温室効果ガスの大幅な削減などにつながる最新設備を生産ラインに導入した企業に対し、投資額の最大10%を法人税額から差し引くなどとする具体的な方針を固めました。

このように、日本の政治レベルでも「地球温暖化対策」としての「CO2」削減に本格的に取り組む姿勢を見せていますが、果たして、これからも国の予算・税金をじゃぶじゃぶつぎ込むこの方針に問題はないのでしょうか?

[脱炭素政策の真相-1]実効無しのパリ協定

本テーマの最初の号(2020年3月号)で概略を説明しましたが、2015年12月12日に気候変動枠組条約の締約国会議(COP)21で採択され、2016年4月22日に国連本部で175の国と地域が署名した“パリ協定”は、世界レベルの「温暖化対策」だということになっています。パリ協定の発効(2016年11月4日)をメディアはこぞって称え、たとえば朝日新聞は下記のような記事を書きました。

「地球温暖化対策の新しいルール「パリ協定」が4日、発効する。産業革命からの気温上昇を2度より低く抑えるため、二酸化炭素(CO2)など温室効果ガスの排出を今世紀後半に実質ゼロにすることを目指す。すべての国が化石燃料に頼らない「脱炭素社会」を目指す仕組みが始まる。」

<CO2排出量の不公平性>

だがパリ協定は画期的なのでしょうか?

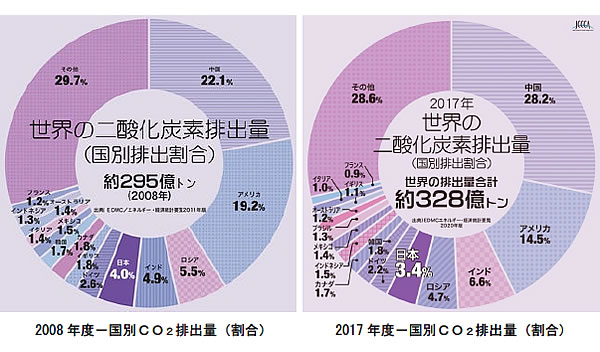

各国の「目標設定」は義務化されたものの、さしあたり目標の達成義務はないし、達成できなかったときの罰則もまだ決まっていません。また、次図で示すように、世界最多の排出量を誇る中国は、「2030年までにCO2排出量が減り始めるよう努力する」と約束しました。別の言い方をすれば「2030年まではがんがん出す」わけですから、世界の排出量が減るとは考えられません。

実のところ中国は、国内で「脱石炭」を進める一方、「一帯一路」政策のもと、アジア・アフリカ諸国に石炭火力発電所の輸出攻勢をかけています。そうするとCO2の排出量は、中国の国内で減っても、世界全体では間違いなく増えることになります。

<日本は80兆円で0.001℃以下>

日本は「2013年比で2030年に26%削減」を約束しました。内訳は、「エネルギー起源CO2」が21.9%、「その他温室効果ガス」が1.5%、「吸収源対策」が2.6%だといいいます。三番目は「森林がCO2を吸収する」といういささか非科学な内容になります。要するに日本は、2013年から2030年までの17年間に、CO2排出量を21.9%減らすと宣言しました。減らせるはずはないけれど、減らせたとしたらいったい何か起こるのでしょう。

2017年に世界のCO2排出量の内訳は前図右に示しました(EDMC発表データ)。この中で日本は3.4%であり、この値は2030年までに大きくは変化しないでしょう。

それでは、2013~2030年の18年間に、地球の気温はどれほど上がるのでしょうか?

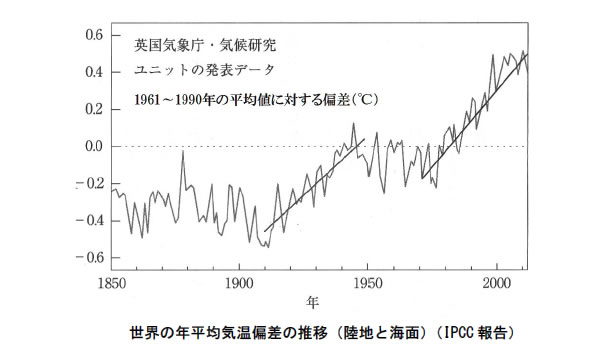

過去何回もお見せしました次図の右端あたりに引いた直線(100年で1.5℃)と同じ勢いなら、0.27℃になります。過去の章でお話をしましたように、気温の都市バイアスや小氷河期からの戻りの自然現象(太陽活動のサイクル)などを考慮すると、人為的CO2の寄与はわずかだと考えますが、ここでは一歩譲って、多めにみて、0.27℃のほぼ半分、0.15℃くらいがCO2の影響として計算してみましょう。

すると、CO2を世界の3.4%しか出さない日本が21.9%減らしたとき、地球を冷やす効果は「0.15℃x0.034x0.219」つまり0.001℃にすぎません。超高級な温度計でも測れない変化になります。

その18年間、従来のまま温暖化対策費を使いつづけるとすれば、総額はほぼ50兆円になります。また、やはり温暖化対策のためと称して2012年に導入された「再エネ発電賦課金」が30兆円ほど使われ、それを合わせると約80兆円にのぼります。

使った巨費がエネルギー消費(CO2排出)を促すため、「0.001℃の低下」も甘い計算になります。つまりパリ協定のもとで日本の約束は、80兆円も使って地球をほとんど冷やさない国家事業ということです。

日本の長期目標は、菅総理大臣が所信表明しました「2050年までにCO2排出を実質ゼロにすること」だといいます。威勢だけはいいスローガンですが、仮に100%削減ができたとしても、おそらく300兆円以上使うでしょうから、それでも地球を最大0.005℃しか冷やせません。日本が率先して脱炭素を実現する方針は格好良いのですが、もともと排出量が少ない日本を考えれば、世界の公平性からみても、税金の使途としては最悪であり、「国力を削ぐ愚策」としかいえません。

<脱炭素の将来(2100年)の成果>

前章で2016~2030年の15年間にあらゆる国が約束どおりのCO2排出削減をしたところで、2030年時点の気温はたったの0.05℃しか下がらないことをお話しました。ここで、それまでの経費を考えてみましょう。使われる経費は、約束どおりに2030年まで進んだら、全世界で使われるお金は年々100兆円(現在からの15年間で1500兆円)にのぼるといいます。1500兆円を投入し、2030 年時点の地球を0.05℃だけ冷やすことになります。

次に、2030年までだけではなく、その後の2100年時点での成果を予測してみましょう。

今度は中国を含む万国が「2016~2030年の約束を2100年まで守り続ける」場合を考えてみます。結果は、最終的な気温低下はやや大きくなるものの、それでも体感さえできない0.17℃にとどまります。つまり世界各国が「温暖化対策」に励んでも、2100年時点の地球を冷やす効果はほとんどないのです。

また、使われる経費は、2100年時点になれば、0.17℃冷やすために累積8500兆円の投入になります。どうみても効率の悪い方策といわざるをえません。

<国際協定の内実>

1997年の京都議定書がそうだったように、パリ協定があろうとなかろうと、たぶん各国は何もしません。2017年6月にパリ協定からの離脱を宣言した米国のトランプ政権が2018年1月10日、「条件しだいでは復帰もありうる」と話しています。ただし、報道で言われているように、「中国が気候変動対策を主導する姿勢を強めており、米国の国際的な指導力の低下を懸念する声が出ていた」。つまりは国際政治力学の話にすぎず、トランプ氏が温暖化を心配していたわけではありません。また、次期民主党のバイデン政権ははっきり「パリ協定に復帰する」と表明しています。民主党はアル・ゴア元副大統領以来の党の目玉である「温暖化脅威論」、「脱炭素」を再度振りかざし、これを利用して国内のリベラル層、マスメディアの支持を固め、さらに国際政治の上でも指導力を取り返そうとするでしょう。

ハンガリー生まれの化学者イストヴァン・マルコ教授が、2016年、米国ウェブニュースの取材に応え、「パリ協定は、根拠などほとんどない「2℃上昇」を食い止めて地球を守ろうという触れこみですが、それはオモテの顔にすぎません。過去の例あれこれと同様、国際交渉の場で発言力を強めたいとか、他国の富を奪いたいとか、機に乗じて儲けたいとか、そんな欲望を包み隠した人間たちの仮面舞踏会なんです。各国の企業人は、儲ける絶好のチャンスだと手ぐすねを引いていますよ。」と話しました(2017年10月28日WUWT記事)。

地球環境や未来世代を心から気にかけ、パリ協定の発効を賛美する人も多いのですが、マルコ教授の発言は、国際的な約束ごとの本質を突いているように思えます。

[脱炭素政策の真相-2]地球温暖化は国際政治の道具

<核戦争の脅威とベルリンの壁崩壊>

地球温暖化問題が国際政治の場で最初に大きく取り上げられたのは1992年6月、ブラジルのリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国運会議」、通称・「地球サミット」においてのことでした。

地球環境をテーマにして首脳レベルで行われたこの会議は、1989年12月の国連決議を受けて国際連合が主催したもので、その後の「京都議定書」、「パリ協定」の出発点となった会議です。

これより以前から地球規模での環境問題としては熱帯雨林の破壊や酸性雨の問題、フロンガスによるオゾン層破壊、1986年のチェルノブイリ原発事故等々がありながら、なぜこの時明に温暖化問題がことさら大きく取り上げられることになったのか。そこに大きな意味があったのです。

地球サミットの開催が国連決議を受けた1989年には、それまでの国際政治の枠組みを揺るがす大きな出来事がありました。ベルリンの壁崩壊に象徴される東西冷戦の終結です。

核兵器がいちばん多かったのは1986年で、東西合わせて6万9000発ともいわれる核ミサイルを互いに突きつけ睨み合っていました。それが1987年にアメリカのロナルド・レーガン大統領とソビエトのミハイル・ゴルバチョフ書記長によって「中距離核弾頭全廃条約」の調印がなされ、1987年から1989年にかけて中距離核弾頭の数が一気に減り、それに合わせるかのように東西冷戦の象徴であったベルリンの壁の崩壊に向かうわけで、ベルリンの壁が実際に崩れたことでヨーロッパにおける核戦争の脅威が突然、薄れたわけです。

では東西冷戦構造の緩和がどのように地球温暖化問題と関連してくるのか。

国際政治というのは基本的には軍事力を背景に国益を争う場で、それに見合った政治をしてきたのですが、その根本にあった。東西陣営に分かれての核対決”という構図の意味が突然軽くなってしまいました。そのために国際政治という特殊な空間は、はっきり言って外交力過剰になってしまったのです。それまではそれぞれの国が東西冷戦に備えて選りすぐりの外交団を投入してさまざまな国際組織を築いてきたわけですが、冷戦が緩和されたからといってその組織はもう必要ないよと言うわけにはいかない。

<核戦争に代わる次の脅威・地球温暖化問題>

だからどうしても国際政治の空間においては次の新しい脅威が必要になる。それが国際政治の生理学というものであり、そのために次の国際政治における新しい課題を見つけなければいけなくなり、そうして核戦争に替わる次の脅威として国際政治の主題として上がってきたのが地球温暖化問題だったのです。

核の脅威と地球温暖化問題は、本質的なところで共通する部分があります。

第一に「いずれも世界規模の不安と脅威をはらんでいる」と思われる点。車西冷戦においては米ソ両陣営の核の傘が世界を二分して、全世界を巻き込む核戦争が起こりかねないという恐怖の下で非戦状態が保たれてきました。一方の地球温暖化もまた、地球規模の脅威として繰り返し喧伝されることによって、その恐怖が多くの人々の共通認識となる可能性がある点です。

第二は「双方とも脅威の実態の把握がきわめて困難」という点です。

冷戦の時代に双方の核配備情報は最大の機密であり、双方が相手方の戦力分析や査察にしのぎを削り、また情報が隠されれば隠されるほど脅威の度合いは増していきました。地球温暖化においては、あらゆる科学技術を投入してもなおその脅威の規模と時期を計りかねている状況です。

第三に、どちらも「国の経済と深く関係している」ことが挙げられます。

一国の富の多くを核軍備に投入してしまえば旧ソ連のように経済が疲弊して国そのものが破綻しかねません。温暖化問題もまた、エネルギー政策にかかわる経済問題としての側面が大きいのです。

もちろん両者で異なる面もあります。軍事は国家の主権を大前提にしているのに対して、温暖化問題は単一の国家では対処できません。大気に国境がない以上、すべての国が協調して取り組んでいかねばならないという意味で、各国の間の壁を低くしようというある種の圧力の下にあると言えます。

ただし、両者には大きな相違があります。それは、脅威の質です。

核戦争の脅威を「悪性の脅威」としたときに、地球環境や温暖化の問題というのは「良性の脅威」と言えます。前者は脅威が始まれば、あっという間に人類の滅亡へと進むことは誰にもわかります。それに対して後者は脅威が始まっても、どの程度の脅威か不明確で、人類の滅亡に進むのかどうかも誰にもわからないということです。もしかすると、脅威にはならない可能性もあります。

<国連という官僚の支配>

地球温暖化は科学の話ではないかもしれません。破局的な気候変動を示す科学証拠はほとんどありません。しかしながら、脅威派は大騒ぎします。裏のねらいがあるのではないか?・・・と疑いたくなります。

2007年にMITの気候学者リチャード・リンゼンが、脅威派のねらいを[官僚は民の支配を生きがいにする。そのネタに人為的温暖化説がぴったりなのだ。]と言っていました。

温暖化騒ぎの背後には、世界の一元管理やグローバル統治(ガバナンス)、先進国の景気後退、富の再分配を望む人々がいます。かっての大騒ぎ(人工爆発、森林破壊、オゾン層破壊、資源枯渇など)もそうでした。どの「問題」も、世界の一元管理で解決できます。地球温暖化では、国運がIPCC(気候変動に関する政府間パネル)をその先兵にしました。事実、すぐあとで見るとおりIPCCの幹部が、「温暖化を口実に世界の富を再分配したい」という趣旨のことを言っています。

元EU気候変動担当相のコニー・ヘデゴー女史も、2013年に同様な発言をしました。「温暖化科学の正否に関係なく、また庶民に犠牲を強いるとしても、EUは正しいエネルギー政策を進める。数十年後に科学者が『あのときはまちがった。問題にするまでもなかった』と悔やむにしても、いま実施中の温暖化対策は正しい。・・・安価なエネルギーを使い続けるのはまちがっている」。

オバマ政権の筆頭科学顧問、ジョン・ホルドレン教授の考えも似ていました。現在の米国の状況とは異なりますが、彼が44年前、1975年のウィンザースター紙に書いた論説の一部では「大量・短期のエネルギー消費は、少量・長期のエネルギー消費に比べ、社会を壊すリスクがずっと大きい。・・・いま米国は、エネルギー価格が少し上がるだけで壊れかねかい状況になりつつある」と述べています。

温暖化対策を連邦議会で訴えたハンセン証言の立役者、民主党のティモシー・ワース元上院議員も、1990年代に強弁しています。「たとえ温暖化論が誤りでも、温暖化を防ぐための経済政策や環境政策は正しい」・・・と。つまり温暖化脅威論は、やはり科学の話ではなさそうです。庶民の恐怖感につけこむグローバル統治こそが、旗振り役のねらいだといえるようです。

いま、国連を舞台に各国の外交官が自国の利益への誘導や国際的な権限を高めようと暗躍しています。ご存知のように、直近では、新型コロナの脅威に対して、裏でWHO(世界保健機関)への影響力を行使しようとしている国があり、また、次のWTO(世界貿易機関)の事務局長の椅子を強引に狙って、あからさまに自国への利益誘導をしようとする国もあります。

同じように「温暖化脅威論」、「脱炭素運動」が国連を舞台に、国際政治の権力争いの道具にならないことを祈るばかりです。さらに、まじめに実行した国だけが、その分国力を削がれるような不公平な結果になることが心配です。

次回は「脱炭素とエネルギー資源」について考察する予定です。

<参考・引用資料>

「地球温暖化狂騒曲・社会を壊す空騒ぎ」渡辺 正(著)、丸善出版

「地球温暖化・CO2犯人説は世紀の大ウソ」丸山茂徳、戎崎俊一、川島博之ほか、宝島社

「二酸化炭素は本当に地球温暖化の原因か?」ブログ 井上雅夫

「不都合な真実 」アル・ゴア(著)、枝廣 淳子(訳)、 実業之日本社文庫

「地球温暖化の不都合な真実」マーク・モラノ(著)、渡邊 正(訳)、日本評論社

「科学者の9割は『地球温暖化』CO2犯人説はウソだと知っている」丸山茂徳、宝島社

「気象庁」ホームページ/ 各種データ・資料

「日本の気候の長期変動と都市化」2010年度日本気象学会賞受賞記念講演 藤部文昭

「Global Warming」Roy Spencer ブログ

「過去1000年の気温変動の虚実」地球環境センター・ホームページ