菅政権が昨年12月25日の成長戦略会議で決めた「グリーン成長戦略」は、菅総理が去年秋の所信表明演説で実現すると宣言した「2050年カーボンニュートラル」を受けたものです。2050年の日本の経済社会のカーボンニュートラルの青写真と再エネ(再生可能エネルギー)比率を50~60%に引き上げるためのロードマップを示しました。

この「グリーン成長戦略」は、2050年の電力需要が今よりも30~50%膨らむと想定しています。政府は自動車、船舶などの物流・輸送部門や産業(製造業)部門でCO2の排出を減らすために電動化が進み、電力需要が大きく膨らむという前提を置いています。そして、成長が期待できることから重点的に支援する分野として14の分野をあげています。その中で基盤エネルギーに直結する電力事業のゼロエミッション化に向けた重要な分野として、洋上風力、燃料アンモニア、水素、原子力の4産業を列挙しました。特に風力発電は火力発電や原子力発電の存続に強い逆風が吹き、太陽光発電の拡大の制約も浮き彫りになるなかで、今後最も成長すると期待されているようです。果たして「脱炭素」・「グリーン成長戦略」は2050年までに日本を成長させ、地球温暖化阻止に貢献できるのでしょうか?

[脱炭素とエネルギー資源-1]なお続く炭素の時代

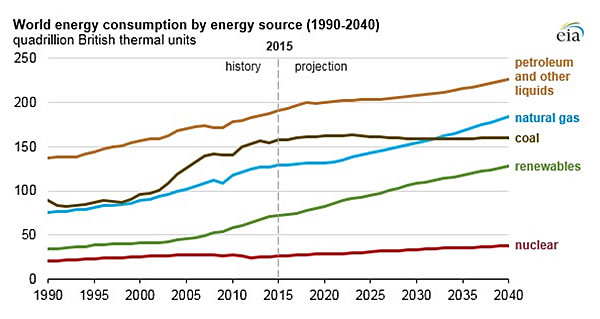

「低炭素」や「脱炭素」を唱える人は、温暖化のほか化石資源の枯渇も心配なのでしょう。これからの数十年、化石資源はどれほど使えるのでしょうか? 米国エネルギー省のエネルギー情報局(EIA)が2017年9月に、1990~2015 の世界消費実績と、2015~2040年の世界消費予測を発表しています(次図)。

2015~2040年で世界の消費量は、石炭が横ばい、石油が18%の増、天然ガスが43%の増だということです。また2040年の時点で総エネルギー消費に占める割合は、化石資源全体が77%以上、原子力が5%以上、薪と水力を含む再生可能資源が17%と予測されています。これをみると脱炭素の時代など2050年が過ぎても到来しそうもない予測となっています。

[脱炭素とエネルギー資源-2]意外に多い化石資源

ふつう化石資源の量は、可採年数(いまのペースで掘りつづけたら何年もつか)で表します。50年ほど前の講義では石炭も石油も「あと40年」と教わって、たいていの本にもそう書いてありました。しかし以後、資源探査や採掘の技術が進むにつれ、可採年数は伸びつづけています。

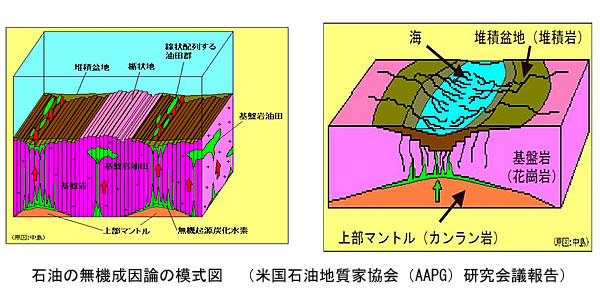

昨今の予想値は、見積もる機関ごとにずいぶん違います。たとえば英国に本拠を置く石油企業BP社が2015年に発表した可採年数は、石炭114年、石油53年、天然ガス51年でした。かたやエクソンモービル社は2016年に、採掘技術の進歩を見込んだ可採年数として、BP社の予測より3~4倍も長い「石油150年」「天然ガス200年以上」を発表しています。石油輸出国機構などが公表する埋蔵量は、国際政治状況をにらんで調整した値のようですから、可採年数の見積もりは今後もどんどん変わってゆくでしょう。さらに、従来からの「石炭・石油はともに植物群に由来する堆積性の有機物が主な根源物質であるとする有機成因説」に対して、「惑星が誕生する際には必ず大量の炭化水素が含まれ、炭化水素は地球の内核で放射線の作用により発生する。この炭化水素が地球内部の高圧・高熱を受けて変質することで石油が生まれ、炭化水素は岩石よりも軽いので地上を目指して浮上してくるという無機成因説」も近年脚光を浴びていますから、まだまだ可採年数は伸びる可能性があります。(NeoMag通信バックナンバー「エネルギー資源の現状と将来:石油-その1」を参照してください。)

米国の石炭に限っても、エネルギー情報局の見積もりで、国内需要の200~300年分はあるといいます(1000年以上という説もある)。また、情報通信社ブルームパークが2018年2月に発表した数字によれば、同年に入ってから米国の月ごとの石油生産量は、かつてのピーク期たった1970年を超え、過去最高を記録しました。

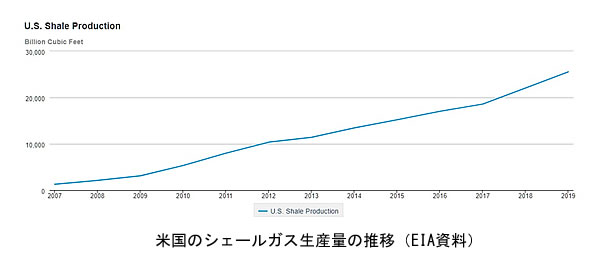

天然ガス(メタン)のうち、頁岩(シェール)の層から採れるものをシェールガスとよび、鉱床は中国、米国、カナダ、南米など各地にあります。米国のシェールガス生産は21世紀になって本格化し、次図のように仲びてきました。20世紀のうちはまず話題にならなかった化石資源です。(NeoMag通信バックナンバー「エネルギー資源の現状と将来:天然ガス」を参照してください。)

2015年に米国のシェールガスだけで世界の天然ガス総生産量の12%を占め、2017年には20%も占めています。以上のことを総合すると、化石資源は今後100年くらい確実に利用でき、場合によっては200年以上もつかもしれません。それどころか、無機成因説がほんとうなら、永久に枯渇しないことになります。

[脱炭素とエネルギー資源-3]EV・FCVはエコ製品・脱炭素製品か?

昨今、EV(電気自動車)、FCV(燃料電池車)など「次世代自動車」を称える人が多いようです。2017年の7月に英国とフランスが「2040年までにガソリン車・ディーゼル車の販売禁止」を表明したのを皮切りに、主要各国が同様の方針を次々に発表しています。直近では、米国のバイデン新政権がパリ協定への復帰と脱炭素へ2兆ドル(210兆円)の投資拡大を表明、その目玉は「EVの普及」と「全米50万か所の充電施設設置」だそうです。日本の菅政権も2050年までにCO2排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラル宣言」を行い、国策としての「EV、FCVの普及」とそれに伴うインフラの整備、投資のロードマップを策定中とのことです。そして、このような動きの中で、マスメディアは「日本の自動車業界は岐路を迎えた」という報道を盛んに流しています。

ですが、ほんとうに地球温暖化阻止ためのCO2ゼロを実現すると考えているのでしょうか?・・・・そうとはとても思えません。どんな次世代自動車も、正味でCO2排出を減らすかどうか疑わしいのです。

さらに、EVやFCVはガソリン車やディーゼル車と比べ、走行中にCO2を出さない点を強調するのは間違っています。大元の水素や電気をつくるときに、CO2が出るのを忘れてはいけません。NOx(窒素酸化物)やSOx(硫黄酸化物)、PM2.5(粒子状物質)を出さない(大気を汚さない)面だけはプラスですが、それでも先進国ではその対策はガソリン車やディーゼル車でもすでに済んでいます。

EVの場合、まず充電するための大元の電力をどうするかということです。EVが増殖すれば、必ずや電力不足が世界を見舞います。当然、それぞれの国の発電能力を上げる必要があり、且つCO2の排出をどうするかも問題になります。電力の80%を原子力発電で賄っているフランスや水力発電が中心のブラジルやノルウェーなどの国以外は「高価な再エネの導入拡大」や「原子力発電の増強」もしくは「排出されたCO2の回収」を考えなければなりません。FCVの場合も天然ガスから燃料の水素を製造する際、EVと同じようにCO2をどうするかが大きな課題です。

したがって、EVやFCVが「エコ製品」や「脱炭素製品」であることにはかなりの無理があります。

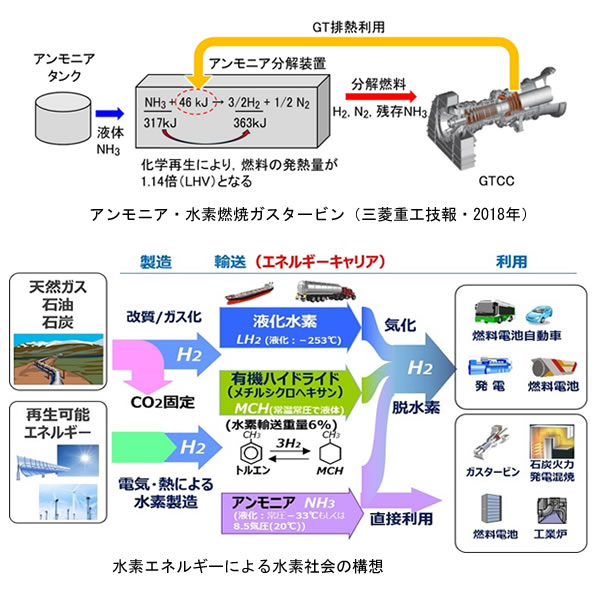

[脱炭素とエネルギー資源-4]アンモニアと水素で脱炭素?

菅首相の「カーボンニュートラル宣言」の直前、火力発電最大手のJERA(東京電力と中部電力の火力発電事業統合会社)がアンモニアを活用して火力発電でもCO2を実質排出させないロードマップを打ち出しています。この動きこそが、菅首相のカーボンニュートラル宣言に現実味を持たせ、状況を察知した産業界の多くがどっと動き出す要因になりました。

現在、水力を除く再エネによる発電がわずか10%弱ほどしかない日本が、2050年までに再生可能エネルギーによる発電を中心にすることはほぼ不可能です。したがって、原子力発電増強もままならない状況で切り札になるのがCO2を発生しない「アンモニア火力発電」なのです。

既存の火力発電を徐々にアンモニア発電に切り替え、将来再エネが発電の中心になればバックアップ発電にする考えです。また、日本が世界一の技術をもつFCVの普及には「水素エネルギー」が必要になり、国内全域に多数の水素ステーションを設置し、水素社会への移行も目論んでいます。

しかし、この二つの切り札にも大きな問題があります。それは、「どうやってアンモニアと水素を製造するのか」・・・ということです。再エネによる電気分解が商用化しない限り、今のところ、アンモニアも水素も大量に製造するには天然ガスからの合成が必要になり、そのプロセスでCO2が発生するのです。

天然ガスの産出国で合成したアンモニア、改質した水素を輸入するにしても、輸入した天然ガスを日本国内で合成、改質するにしてもCO2に対処しなければなりません。

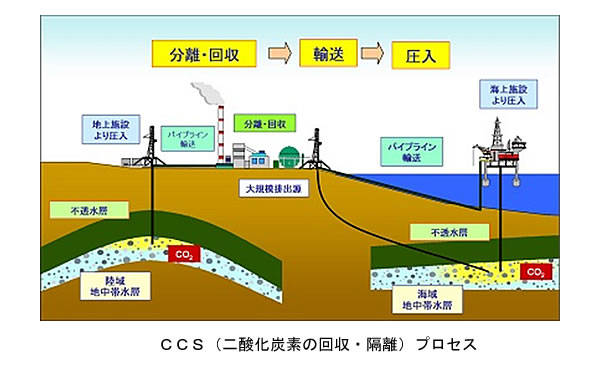

そこで考え出されたのがCCS(二酸化炭素の回収・貯留:Carbon capture and storage )というプロセスの応用です。CCSは元々米国、豪州などの海外で、枯渇してきた油田にCO2を押し込んで、その圧力で石油を取り出す形で利用されています。この場合、石油生産の経済性を増すため、CO2は「商品」となっているのです。

[脱炭素とエネルギー資源-5]CCSという妄想

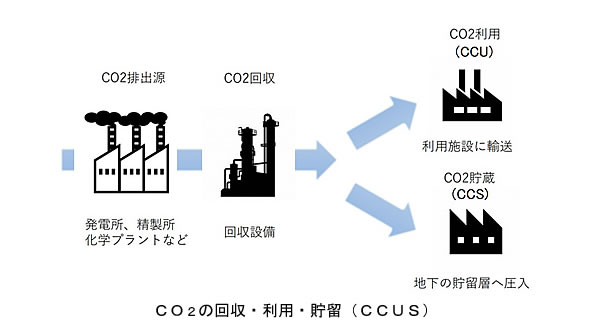

前項で触れましたように、工場や発電所の排ガスが含むCO2を集め、炭鉱や油井の廃坑に注入するプロセスをCCS(二酸化炭素の回収・貯留:Carbon capture and storage )とよびます。温暖化対策の切り札はCCSだと叫ぶ識者も多いようですが多くの課題、問題点を抱えています。

<技術面での課題>

(1) 安全に長期間貯留する適地がない

CCSの実施には CO2を十分に貯留するための盤石な地層が必要ですが、日本の国土は活断層が多く走る地震多発地帯であり、数百年~千年といった長い間に安定的に貯留することに適した土地が少ないのです。さらに石油開発地帯がほとんどないため、実用化されているCO2貯留の方式の一つであるEOR(Enhanced Oil Recovery:石油増進回収)を多方面で実施することも見込めません。貯留する場所として帯水層を発見することも困難です。

(2) 輸送や運転、モニタリングの各段階におけるリスク

輸送や運転、貯留時の漏出リスク、CO2圧入・貯留 時の安全性、漏出した場合の健康や環境への悪影響、長期間貯留の実現性などが不明瞭なことに加え、漏出を検出するモニタリング手法も確立されておらず、リスクの定性的、定量的な予測が困難です。

<実用化・普及への障壁>

(1) 未だ実用段階に至らず、対策として遅すぎる

CCSの研究は、旧通産省時代の1980年代から進められ、2020年頃の実用化を目指してきました。しかし、 現在稼働中のCCS付き発電所は世界で2箇所しかなく、国内でも小規模の実証段階を出ず、当初の見通しは大きく崩れています。既に 2020年実用化の可能性は消え失せ、10年後の2030年の実用化の可能性も極めて低いと考えられます。このような状況下で、2030年以降に実用化する“かもしれない”技術 に大きな重点を置くことは、2050年の再エネを50%以上にするロードマップとしては現実性を欠くものです。

(2)CO2排出ゼロにはならない

CCSを導入したとしてもCO2排出量がゼロになるわけではありません。発電所などから排出した排ガスからのCO2の分離回収・CO2圧縮・輸送のいずれのプロセスでもエネルギーが必要で、CO2が排出されます。

(3)「CO2の利用」は絵に描いた餅

貯留する適地が少ない日本は、CO2を利用するCCUに力を注ぎ始めています。CO2の大規模利用としては「化石資源由来の化学品や燃料の代替、炭酸塩化を利用したコンクリート製品」の可能性があげられています。化石燃料を燃やして発生したCO2を水素で還元し、また燃料として合成する「カーボンリサイクル」は、 技術的には可能です。しかし、CO2のように安定的な 物質を水素還元する場合には、多大なエネルギー投入が必要となり、「脱炭素」とはならないことは明白です。

以上の通り、CCSおよびCCU(CCUS)は有効性、経済性、環境影響の懸念や技術的リスクなど複数の問題を抱える不確実な技術であり、実用化のめどもたっていません。加えて、コスト面からも合理性が見出せません。2050年に向かって「カーボンニュートラル宣言」を実現しようとするためにこの技術に対して政策の重点を置き、依存することはなはだ不適切であるといえます。

結局、このような技術、プロセスに頼らざるを得ない「カーボンニュートラル宣言」は、関連業界への税金のバラマキになるだけであり、且つ、CO2の発生場所を変えるだけの政策になってしまいます。このままでは再エネと原子力発電(核融合発電を含む)が中心となる時代がこなければ、絵に描いた餅になる可能性が大きいのです。

来月は本テーマ「地球温暖化と温室効果ガスの検証」の最終回、<脱炭素とエネルギー資源(続)>“脱炭素の目玉・海上風力発電”、“中国の国際送電網構想”、“超高圧送電”を予定しています。

<参考・引用資料>

「地球温暖化狂騒曲・社会を壊す空騒ぎ」渡辺 正(著)、丸善出版

「地球温暖化・CO2犯人説は世紀の大ウソ」丸山茂徳、戎崎俊一、川島博之ほか、宝島社

「Sustainable Japan・世界各国の発電供給量割合(2019年版)」

「三菱重工技報・技術論文」VOL.55 No.4 2018年

「U.S.Energy Information Administration」Web資料

「CO2回収・利用・貯留(CCUS)への期待は危うい」気候ネットワーク Position Paper 2019年6月

「水素・EVで急速に国策が動き出したワケ」東洋経済オンライン 2021年1月26日号

「バイデン政権:脱炭素へ投資拡大、210兆円計画日本にも商機」読売新聞2021年1月22日号13面