■ 西暦1820年: 電磁気学の夜明け「電流の磁気作用の発見」他

1820年はまさに電磁気学の夜明けといっても良い年になりました。

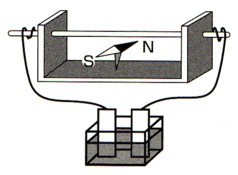

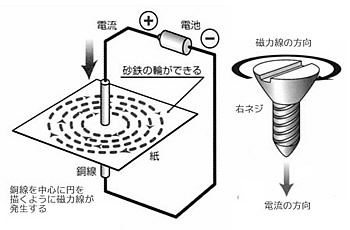

デンマークの物理学者ハンス・クリスチャン・エルステッドは、ボルタ電池を使い電流の実験をしていた際に、導線に電流が流れると、近くに置いた方位磁石が振れることを見つけ、“電流の磁気作用”を論文として発表し、世界中の科学者の注目を浴びました。なお、エルステッドは文学にも造詣が深く、同じデンマークの童話作家アンデルセンの良き理解者でもあり、生涯支援を惜しまなかったといわれています。フランスのアンドレ・マリー・アンペールはエルステッドの報告を知ってからその年のわずかな期間で、“アンペールの法則“を見つけ、数式でも記述しました。この一連の法則の中に有名な”右ネジの法則“も含まれますが、当初は泳者の法則と呼ばれていたようです。アンペールはこの法則を含め、得意の数学により電流の磁気作用を数式化して、電気力学の基礎を作り上げました。

ふたりの功績は磁場の単位のOe(エルステッド)および電流の単位のA(アンペア)として、現在も称えられていることは、皆さんの良く知るところです。

なお、同年にはフランスのジャン・バチスト・ビオとフェリックス・サバールが、アンペールの法則の普遍化版ともいうべき“ビオ・サバールの法則”を発表しました。

エルステッドの実験

アンペール右ネジの法則

電磁気学の夜明け 1820年