■ 西暦1903年~1913年:原子構造の解明、量子論の導入

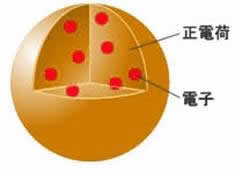

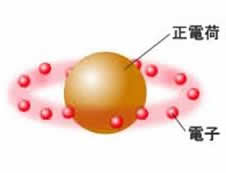

1903年トムソンは、球状に分布している正電荷の中に電子が存在している“原子模型”を提案、同年日本の長岡半太郎も今日のモデルに近い“土星型原子模型”を発表しました。

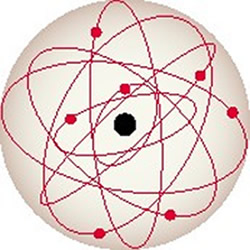

1911年イギリスの物理学者アーネスト・ラザフォードは、金属箔にα粒子を照射すると大きな角度でα粒子が散乱することを発見し、原子の中心には電荷が存在してその周囲に電子が存在するという“有核原子模型”を提案しました。しかし、このモデルでは原子が安定に存在することは説明できなかったのです。

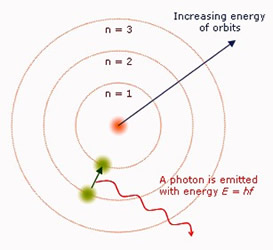

1913年デンマーク・コペンハーゲン大学のニールス・ボーアによって、原子核の周囲を電子が円運動している原子模型が発表されました。このモデルは長岡半太郎の土星型原子模型と似ていましたが、このモデルの画期的なことは、新しい量子論を取り入れて、電子の軌道はとびとびの値しかとれないことを数式で証明したことでした。

このように原子構造が明らかになるにつれ、従来の分子磁石の考えは矛盾だらけになり、分子磁界の仮説を含めて新しい磁石モデルの登場が待望されるようになりました。

トムソンの原子模型

(プサイにファイ ウェブより)

長岡の土星型原子模型

(プサイにファイ ウェブより)

ラザフォードの有核原子模型

(インターネットセミナー:ミクロの世界・その1より)

ボーアの電子軌道原子模型

(フリー百科事典ウィキペディアより)